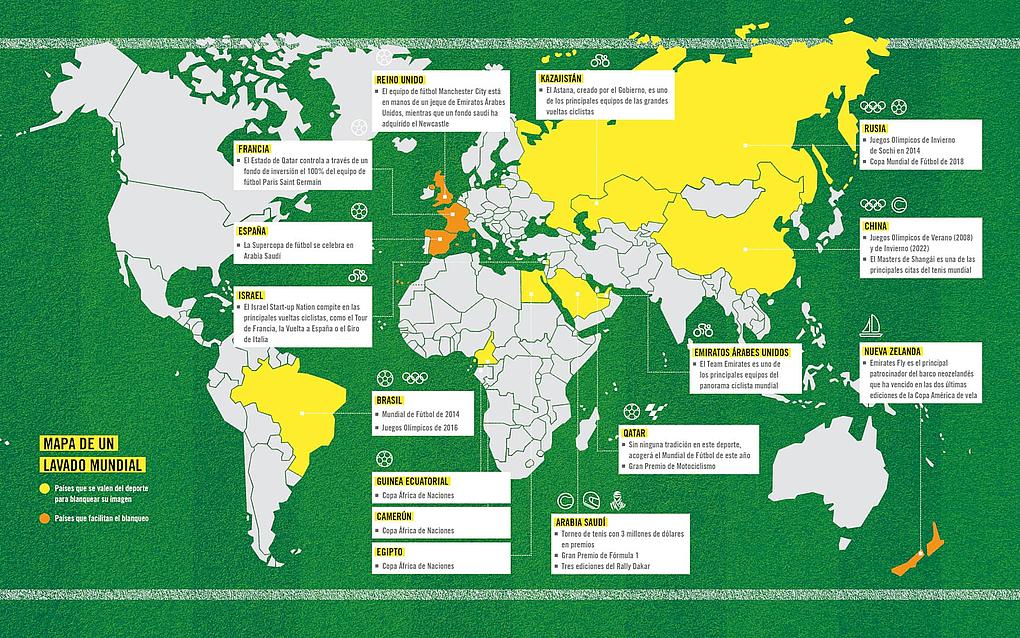

Cada vez más, muchos gobiernos tratan de ocultar las atrocidades que se cometen en sus países organizando competiciones, patrocinando o comprando equipos que limpien su imagen en el extranjero. Denunciamos esta práctica que intenta tapar las violaciones de derechos humanos detrás de los valores y la fascinación que provoca el deporte en todo el mundo.

El próximo Mundial de Fútbol se jugará en noviembre para evitar las altas temperaturas de Qatar, un país que nunca se había clasificado para esta competición. Cada vez más estadios cambian sus nombres históricos por los de marcas internacionales. Varios campeonatos de golf se celebran en medio del desierto. La Supercopa de España de fútbol no se disputa en España, sino en Arabia Saudí. Y el histórico rally París Dakar ya ni sale de París ni llega a Dakar.

Los jugadores franceses levantan el trofeo tras la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, celebrada en el estadio Luzhniki de Moscú, el 15 de julio de 2018. © Jewel Samad/AFP vía Getty Images

Cualquier persona aficionada al deporte asiste estupefacta a cambios como estos con cada vez más frecuencia. ¿El motivo? En inglés lo llaman sportwashing, es decir, blanquamiento deportivo. Es la estrategia por la cual algunos de los gobiernos que menos respetan los derechos humanos buscan limpiar su imagen dentro, pero sobre todo fuera de sus fronteras, a través de su vinculación con el deporte. Para ello, celebran en sus países Olimpiadas, Mundiales, o los torneos más seguidos del planeta. Bautizan estadios de fútbol, ocupan los espacios de publicidad en las camisetas, o directamente compran los equipos, inyectando grandes sumas de dinero que luego se convierten en grandes fichajes para alegría de sus aficiones.

En los últimos años el fenómeno ha tomado una dimensión desconocida, pero el recurso es casi tan viejo como las propias competiciones. El ejemplo recurrente es el intento del régimen nazi de presentarse como un país moderno y poderoso con la celebración de las Olimpiadas de 1936. Dos años antes, parece que su aliado Mussolini presionó a los árbitros para que Italia venciera el Mundial de fútbol que albergaba, ya que el dictador pensó que eso le favorecería políticamente.

Deporte y política siempre han sido caminos que se entrecruzan de tanto en tanto. En el puño en alto contra el racismo de dos atletas estadounidenses en los Juegos de México 68. En los boicots olímpicos mutuos entre los bloques de la guerra fría. En la revancha –futbolística– de Argentina contra Inglaterra tras la guerra de las Malvinas. Sucesos terribles, como una pelea en 1990 en un partido de fútbol que presagió la guerra de los Balcanes. Y ejemplos esperanzadores, como el equipo sudafricano de rugby convirtiéndose en un aliado inesperado de Nelson Mandela para coser las cicatrices abiertas por el apartheid. O el reciente impulso que han dado numerosas estrellas deportivas en Estados Unidos al movimiento Black Lives Matter.

Un trabajador junto a las obras del estadio de Losail, sede de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. © Valery Sharifulin/TASS vía Getty Images

También, sin ir tan lejos, siempre hubo empresarios y políticos de dudosa reputación que se acercaban a los deportes más populares solo para conseguir mejorar su imagen, ampliar sus relaciones o su influencia. Pero a lo que asistimos en estos momentos es a una verdadera partida de ajedrez entre algunos de los gobiernos más despiadados del mundo que consiguen mayor aceptación de la comunidad internacional, en parte, gracias a este nuevo ejercicio de diplomacia blanda. Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad cuando escucha el nombre de esos países piensa más en medallas, goles, partidos de tenis y circuitos, que en pena de muerte, activistas encarcelados o mujeres discriminadas.

En realidad, es lógico, y hay que reconocer que incluso inteligente, que los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Rusia, China, Emiratos Árabes o Guinea Ecuatorial busquen mejorar su imagen exterior con algo que genera interés y simpatía en otros países. Pero como respondía la veterana corresponsal en Oriente Medio, Ángeles Espinosa, cuando le preguntaban por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí: “esto va de nosotros […] somos nosotros quiénes estamos buscando negocios allí y cerrando los ojos a la realidad local”. Y es que en el blanqueamiento deportivo, la esponja que limpia termina tan sucia como la mancha que trata de ocultar.

Qatar y Arabia Saudí, máximos exponentes de un “lavado mundial”

Aunque se trate de una práctica a nivel mundial, es cierto que gracias a los grandes beneficios por la venta de gas y petróleo, Qatar, Arabia Saudí y Emirátos Árabes Unidos son los mayores ejemplos de países que tienen en el sport washing una estrategia clara y mantenida para limpiar su imagen. Pero, como vemos en la siguiente lista, no son los únicos.

Varios trabajadores migrantes hacen una pausa para comer en la zona de Sports City de Doha, en Qatar, el 18 de junio de 2011. © Sam Tarling/Corbis vía Getty Images

Qatar

- El próximo Mundial de fútbol se jugará a finales de 2022 en este país sin ninguna tradición en este deporte, pero más que dispuesto a gastar mucho dinero en presentarse como una nación moderna y abierta.

- Desde 2010, más de 6.500 trabajadores migrantes podrían haber perdido la vida en las diferentes construcciones, según el diario The Guardian. Desde 2004 se corre en el circuito de Losail el Gran Premio de motociclismo como parte del calendario mundial de esta disciplina.

- Y desde el año pasado también se celebra una prueba de Fórmula 1.

Arabia Saudí

- En 2019 organizó un torneo fuera del circuito ATP con muchos de los mejores tenistas repartiendo 3 millones de dólares en premios.

- Desde 2021 el circuito de Yeda acoge un Gran Premio de Fórmula 1 puntuable para el Campeonato Mundial.

- Se han celebrado ya tres ediciones del prestigioso Rally Dakar en este país.

China

- En solo 14 años Pekín ha acogido los Juegos Olímpicos de Verano (2008) y de Invierno (2022). Si en los primeros las autoridades chinas se comprometieron a que la celebración supondría avances en derechos humanos, en esta ocasión los organizadores directamente advirtieron que los participantes en las competiciones serían castigados “si su comportamiento está en contra de las leyes chinas”.

- Además, el Masters de Shangai se ha convertido en una de las principales citas del circuito tenista actual con la celebración desde 2009 de un ATP Masters 1000.

Israel

- Desde 2020 el Israel Start-up Nation compite en las principales vueltas del panorama internacional, como el Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro de Italia. Aunque se trata de la iniciativa privada de un millonario, su propósito declarado es “que el mundo sepa que este es un país seguro y libre”.

Rusia

- El gobierno ruso también en los últimos años se ha apuntado a la celebración de grandes eventos deportivos como el pasado Mundial de fútbol, o los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014.

Emiratos Árabes Unidos

- El UAE Team Emirates es desde hace años uno de los principales equipos del panorama ciclista mundial, pero ha sido en dos últimas ediciones del Tour de Francia cuando ha llegado a lo más alto con las victorias de su corredor Tadej Pogačar.

- La compañía Fly Emirates es la publicidad de algunos de los equipos de fútbol más importantes de Europa así como de equipos de rugby o del torneo de tenis US Open.

Camerún, Egipto y Guinea Ecuatorial

- Estos tres países han sido sedes recientes de la Copa África de Naciones. La competición de selecciones de fútbol es la cita deportiva más seguida del continente.

Kazajistán

- Creado por el gobierno a través de diferentes empresas públicas, el Astana, antiguo nombre de la capital kazaja, es desde el 2007 uno de los principales equipos de las grandes vueltas ciclistas en el que han corrido figuras como Contador, Armstrong o Nibali.

Brasil

- El país carioca acogió el Mundial de Fútbol en 2014 y la ciudad de Rio de Janeiro los Juegos Olímpicos dos años después como muestra del despegue de este país. Sin embargo, durante las dos citas emperoraron los problemas de seguridad, se produjeron desalojos y las protestas contra ambos eventos fueron reprimidas con violencia.

COI, FIFA, clubes de fútbol: las “esponjas del sport washing”

Como decíamos, para que se produzca este blanqueamiento tan necesarios son los países que quieren ocultar su historial de derechos humanos como que las organizaciones deportivas internacionales (léase Comité Olímpico Internacional, FIFA, organizadores Fórmula 1, etc), y los grandes equipos estén dispuestos a convertirse en su ‘esponja’ para lavar su imagen. Estos son algunos de los principales blanqueadores, pero sin duda hay muchos más.

España

- La Federación Española de Fútbol ha celebrado la Supercopa en Arabia Saudí en dos ocasiones, un acuerdo que está previsto que se prolongue hasta 2029 a cambio de cerca de 30 millones de euros por cada celebración. Durante varios años, la línea aérea Emirates ha sido uno de los principales patrocinadores del Real Madrid, mientras que el Fútbol Club Barcelona ha sido esponsorizado por la Qatar Foundation y la Qatar Airways.

Jugadores del Real Madrid con publicidad de la línea aérea Emirates en sus camisetas. © AP Photo/Manu Fernandez

Reino Unido

- El Manchester City lleva desde 2008 en manos de un jeque de Emiratos Árabes Unidos, mientras que recientemente ha sido un fondo saudí el que ha adquirido otro equipo de la Premier League, el Newcastle. Por su parte, el Arsenal, otro de los grandes de la liga inglesa, juega desde hace años en el Emirates Stadium.

Francia

- Desde 2012 el Estado de Qatar controla a través de un fondo de inversión el 100% del Paris Saint Germain. El equipo parisino ha reunido en los últimos años a muchos de los mejores jugadores del mundo gracias al importante desembolso del grupo qatarí.

Nueva Zelanda

- Emirates Fly es el principal patrocinador del barco neozelandés que ha vencido en las dos últimas ediciones de la Copa América, la llamada Fórmula 1 de la vela.

__________________

Información complementaria

- "Creen que somos máquinas". Trabajo forzoso y otros abusos contra la población trabajadora migrante en el sector de la seguridad privada en Qatar (abril 2022)

- Reality check 2021: a year to the 2022 World Cup the state of migrant workers' rights in Qatar (noviembre 2021)

- Un legado de violencia. Homicidios a manos de la policía y represeción de protestas en las Olimpíadas de Río (septiembre 2016)