30 aniversario del escape tóxico de Bhopal. © Giles Clarke/Getty images

30 aniversario del escape tóxico de Bhopal. © Giles Clarke/Getty images

Las empresas multinacionales ejercen hoy un poder económico y político sin precedentes. Sus decisiones afectan directamente a millones de personas y pueden transformar comunidades enteras.

Cuando operan con respeto a los derechos humanos, las empresas pueden generar empleo digno, innovación y desarrollo sostenible. La inversión responsable, junto con el avance tecnológico, puede mejorar las condiciones de vida y beneficiar a las comunidades locales.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado innumerables casos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales débiles o mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y el medio ambiente. La falta de mecanismos de control eficaces, tanto a nivel nacional como internacional, permite que muchos de estos abusos queden impunes.

Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos frente a las actuaciones de las empresas, pero a menudo fallan en ese deber, ya sea por falta de capacidad, dependencia económica o corrupción. Esta omisión deja a millones de personas sin acceso a la justicia cuando sus derechos son vulnerados.

Amnistía Internacional trabaja para poner fin a esta impunidad y garantizar que las empresas respeten los derechos humanos. La organización exige marcos legales vinculantes que obliguen a las compañías a identificar, prevenir y reparar los abusos contra los derechos humanos, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

También promueve la rendición de cuentas empresarial, la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras y el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y la reparación.

Las empresas que operan a través de fronteras nacionales están implicadas con frecuencia en la comisión de graves abusos contra los derechos humanos. Entre ellos se encuentran el trabajo forzoso, el desalojo y desplazamiento de comunidades de sus tierras ancestrales, la pérdida de medios de vida tradicionales y la apropiación de recursos naturales. También son frecuentes la contaminación ambiental, la represión de la protesta social y la explotación infantil, así como la discriminación laboral y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

Estos abusos son especialmente comunes en el sector extractivo —minería, petróleo, gas y agroindustria—, donde las empresas compiten por obtener recursos naturales escasos y valiosos. La explotación y acaparamiento de estos recursos suele implicar contaminación del agua, degradación del suelo y destrucción de ecosistemas, factores que afectan directamente a la salud, la supervivencia y la identidad de las comunidades locales, en particular de los pueblos indígenas y grupos rurales vulnerables. No son casos aislados: informes recientes confirman que, en muchos contextos, las comunidades afectadas permanecen excluidas de los procesos de información, consulta previa, libre e informada, y a menudo no participan en ninguna decisión sobre el futuro de sus territorios.

Las poblaciones indígenas sufren un impacto desproporcionado, ya que su modo de vida y su identidad cultural están profundamente ligados a sus tierras y recursos. En numerosos casos, ni los Estados ni las empresas garantizan la protección de los derechos colectivos, ni respetan las obligaciones internacionales relativas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Alianza por la Solidaridad han documentado la vulneración sistemática de los derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, en la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustriales sin consulta ni estudios de impacto adecuados, así como la criminalización de líderes y defensoras ambientales.

Aunque las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, en demasiadas ocasiones los beneficios económicos se obtienen a costa de su vulneración. A pesar de la existencia de leyes nacionales e internacionales que permiten procesar a las empresas responsables, la falta de mecanismos eficaces de protección, la debilidad institucional, la corrupción y las alianzas entre poderes empresariales y estatales favorecen que los abusos queden sin investigar ni sancionar.

Cuando las comunidades intentan obtener justicia, se enfrentan a trabas legales, falta de información transparente, intimidaciones y sistemas judiciales ineficaces, lo que perpetúa la impunidad y refuerza el ciclo de violaciones de derechos humanos y ausencia de rendición de cuentas empresarial.

Muchos de los países más pobres del mundo son, paradójicamente, los más ricos en recursos naturales. Petróleo, gas, minerales, madera o tierras fértiles deberían ser motores de desarrollo sostenible y bienestar para sus poblaciones. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: cuando la explotación de estos recursos se realiza sin regulación efectiva, transparencia, participación de las comunidades locales ni respeto a los derechos humanos, profundiza la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales.

Este fenómeno, conocido como la “maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”, se ha documentado en países de África, América Latina y Asia, donde la riqueza natural no se traduce en bienestar ni desarrollo humano, sino en mayor concentración de poder y marginación.

En numerosos contextos, las empresas que operan en sectores extractivos o agroindustriales generan enormes beneficios económicos que rara vez se redistribuyen en las comunidades locales. En lugar de fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura o impulsar las economías locales, los ingresos procedentes de la explotación de recursos suelen concentrarse en élites políticas o empresariales, aumentando la brecha entre ricos y pobres y debilitando la capacidad de los Estados para garantizar derechos básicos.

La falta de rendición de cuentas, sumada a la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad institucional, convierte los recursos naturales en fuente de abuso, represión y conflicto. Las comunidades que viven en zonas de extracción o producción enfrentan despojo de tierras, contaminación ambiental, pérdida de medios de vida tradicionales, deterioro de la salud y fragmentación del tejido social.

“La ‘maldición de los recursos’ convierte la abundancia en desigualdad cuando las empresas operan sin regulación ni rendición de cuentas.”

“La riqueza de un país no debería medirse por lo que extrae de su tierra, sino por cómo protege a las personas que la habitan.”

Tanto las mujeres como los pueblos indígenas experimentan impactos diferenciados y desproporcionados, derivados de estructuras históricas de desigualdad y exclusión.

Las mujeres rurales e indígenas suelen quedar excluidas de los procesos de decisión, información y consulta previa sobre proyectos extractivos que afectan directamente a sus territorios y formas de vida. Además, soportan de manera desproporcionada los impactos ambientales, sociales y económicos, incluidas formas de violencia de género exacerbadas por la llegada de trabajadores foráneos y el crecimiento de economías informales e ilegales.

Por su parte, los pueblos indígenas, cuya supervivencia, identidad cultural y cosmovisión están estrechamente ligadas a la tierra, el agua y los recursos naturales, enfrentan enormes obstáculos para acceder a la justicia, obtener reparación y ejercer su derecho al consentimiento libre, previo e informado. La falta de reconocimiento legal de sus derechos territoriales, la criminalización de líderes y defensoras ambientales y las barreras jurídicas y económicas agravan la impunidad y la desprotección.

Amnistía Internacional, junto con organizaciones de la sociedad civil en América Latina, África y Asia, ha documentado patrones sistemáticos de exclusión, violencia y vulneración de derechos humanos, exigiendo que los Estados y las empresas adopten medidas efectivas de prevención, transparencia, participación significativa y acceso a la justicia para las comunidades afectadas.

Amnistía continúa trabajando para que la riqueza de los recursos naturales beneficie a las personas y no las condene a la pobreza.

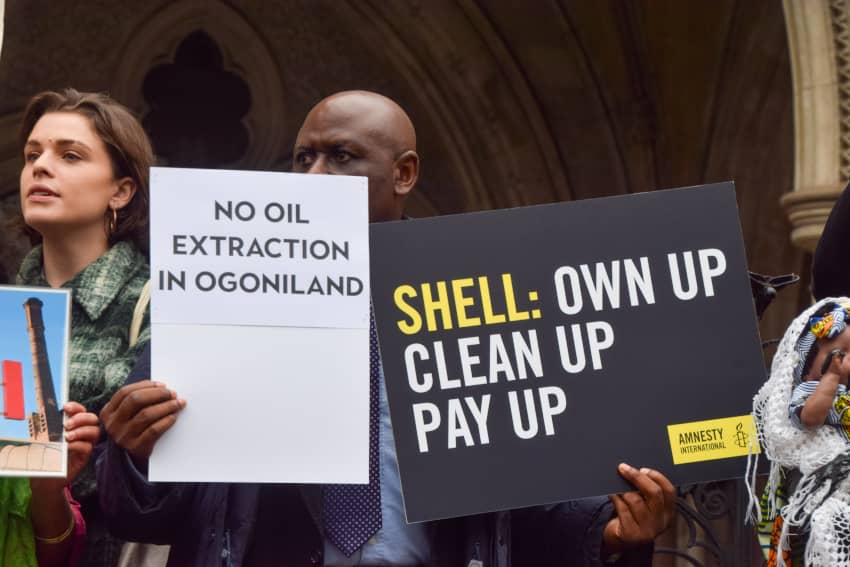

“Damos las gracias a todas las personas que han contribuido a la conclusión de este caso, como las diversas ONG, especialmente Amnistía Internacional, que acudieron en nuestra ayuda.”Sylvester Kogbara, presidente del Consejo de Jefes y Ancianos de Bodo, en la región de Ogoniland, en el delta del Níger, Nigeria.

Los Estados tienen la obligación fundamental de proteger los derechos humanos frente a los abusos cometidos por actores no estatales, incluidas las empresas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los gobiernos no regulan de forma eficaz el impacto de las actividades empresariales sobre las personas, las comunidades y el medio ambiente, o priorizan los intereses económicos por encima de la protección de los derechos humanos.

Esta falta de supervisión, control y voluntad política ha permitido que, en todo el mundo, comunidades enteras sufran desalojos forzosos, contaminación ambiental, enfermedades, destrucción de hogares y pérdida de medios de vida sin que las empresas responsables asuman consecuencias reales.

Aunque la rendición de cuentas empresarial es una condición esencial para garantizar justicia y reparación a las víctimas, la mayoría de los marcos legales siguen siendo insuficientes, voluntarios o carentes de mecanismos de aplicación efectiva. Durante décadas, las empresas han respondido a las demandas de la sociedad civil adoptando códigos de conducta, compromisos voluntarios y políticas internas en materia de derechos humanos que, si bien han tenido algunos efectos positivos, nunca pueden sustituir normas internacionales y nacionales vinculantes.

La voluntariedad deja amplias lagunas legales que las empresas aprovechan para eludir su responsabilidad cuando se producen abusos graves.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, establecieron un marco global basado en tres pilares fundamentales:

A pesar de que los Principios Rectores representan un avance normativo significativo y constituyen la referencia mundial en materia de empresas y derechos humanos, no son jurídicamente vinculantes.

Esta limitación fundamental permite que muchas corporaciones continúen trasladando su producción, beneficios o sedes a jurisdicciones con regulación más laxa, eludiendo la responsabilidad por violaciones graves que incluyen muertes, desplazamientos forzados, trabajo infantil y forzoso, y daños ambientales irreversibles.

“La rendición de cuentas empresarial no puede seguir siendo una opción voluntaria.”

“De los vertidos tóxicos al trabajo forzoso, los abusos empresariales siguen impunes bajo la apariencia de compromiso voluntario.”

A pesar de los avances normativos, muchas corporaciones mantienen un poder significativo de influencia política y económica. Las empresas realizan gestiones de cabildeo ante los gobiernos para impulsar leyes favorables a la inversión, el comercio o la fiscalidad que favorecen sus intereses corporativos. Sin embargo, con frecuencia estas mismas compañías se oponen activamente a nuevas normas internacionales o nacionales que buscan regular sus actividades y proteger los derechos humanos.

Las corporaciones se benefician de marcos regulatorios débiles o mal aplicados, especialmente en países en desarrollo, donde la supervisión estatal es limitada, los mecanismos de justicia resultan inaccesibles y la dependencia económica de las inversiones extranjeras reduce el margen de acción de los gobiernos.

En esta situación, las personas más pobres y las comunidades marginadas –incluidas mujeres, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos– son quienes enfrentan el mayor riesgo de explotación, abuso e impunidad.

Los gobiernos tienen la obligación de proteger a todas las personas frente a los abusos corporativos, incluso cuando esto implique tensiones con intereses económicos poderosos. Esto requiere establecer regulaciones eficaces, mecanismos de supervisión independientes y sanciones claras, incluidas penales, que impidan que el beneficio económico se obtenga a costa de los derechos humanos.

Solo mediante marcos legales firmes y voluntad política sostenida podrán los Estados garantizar que los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses económicos.

“Los derechos humanos solo prevalecerán sobre los intereses económicos si los Estados tienen el valor de regular.”

Amnistía Internacional impulsa de forma activa normas internacionales vinculantes y leyes nacionales de debida diligencia obligatoria que exijan a las empresas respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro, rendir cuentas por los abusos que cometen y garantizar reparación integral a las víctimas.

La organización participa activamente en procesos normativos globales y regionales, entre ellos:

Para Amnistía Internacional, la rendición de cuentas no es una opción ni una aspiración voluntaria, sino una exigencia de justicia y un derecho fundamental de las víctimas.

Todas las empresas, sin importar su tamaño, sector o país de origen, deben respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

Los gobiernos, por su parte, deben garantizar marcos legales eficaces con mecanismos de supervisión independientes, recursos judiciales accesibles y sanciones reales —incluidas penales— para quienes incumplan sus obligaciones.

Solo con leyes efectivas y voluntad política firme podrá ponerse fin a la impunidad corporativa y garantizar que los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses económicos.

Amnistía Internacional investiga abusos corporativos y presiona a gobiernos, empresas e instituciones internacionales –como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE y la Corporación Financiera Internacional– para que establezcan normas vinculantes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos en todas sus actividades.

El trabajo de la organización parte de una realidad innegable: las empresas ejercen un poder económico y político enorme, y sus decisiones pueden determinar el bienestar o la vulnerabilidad de millones de personas.

Por ello, Amnistía Internacional centra su labor en visibilizar los abusos corporativos, exigir rendición de cuentas y promover cambios normativos internacionales que impidan que las empresas actúen con impunidad.

A través de investigaciones, informes y campañas globales, la organización documenta casos deviolaciones de derechos humanos vinculados a actividades empresariales –como el trabajo forzoso, la contaminación ambiental, la represión de la protesta social o los desalojos forzosos–, y denuncia cómo los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o sancionar a las corporaciones responsables.

Amnistía Internacional participa activamente en el proceso de negociación del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un instrumento que representa un paso decisivo hacia el fin de la impunidad corporativa.

El objetivo es claro: que todas las empresas respeten los derechos humanos y respondan ante la justicia cuando los violan, y que los Estados cumplan su obligación de proteger a las personas frente a los abusos corporativos.

Amnistía Internacional trabaja para fortalecer los marcos legales nacionales e internacionales, promover la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, y consolidar estándares globales basados en la legislación internacional de derechos humanos.

Las empresas deben prevenir los impactos negativos de sus actividades, rendir cuentas ante los tribunales en caso de complicidad o contribución a violaciones de derechos humanos y garantizar reparación integral a las víctimas.

Para poner fin a la impunidad corporativa y garantizar la protección efectiva de las personas y las comunidades, Amnistía Internacional reclama a los gobiernos y a las empresas que adopten medidas concretas: